Vous trouverez dans cette Lettre : le compte-rendu des deux rencontres du mois de mars ; le compte-rendu de la présentation de CIPES à la DDEC du Morbihan ; la formation sur l’aide aux devoirs, proposée aux équipes enseignantes, avec Julien Netter ; l’annonce de la journée de clôture de la recherche participative ; les interventions de l’équipe de coordination et des conseils de lecture.

Rencontre du 21 mars matin : les devoirs

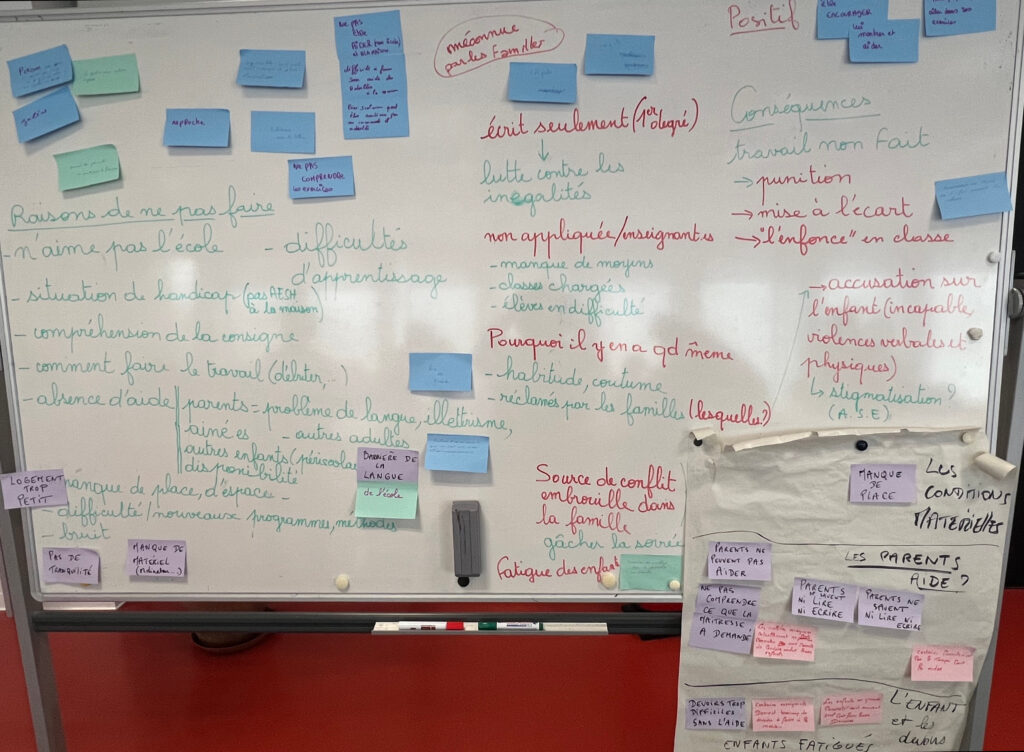

Compte rendu des travaux des militant·es Quart Monde

Qui s’étonnera que les deux premiers mots exprimés pour manifester ce qu’inspirent ces fameux devoirs soient « poison » et « galère ».

Les militant·es ont répertorié les facteurs qui interviennent dans cet espace de la famille et rendent ce moment aussi difficile à gérer.

Il est important de noter que cela crée un malaise pour ces personnes qui ne peuvent pas aider : elles culpabilisent, pensent être « de mauvais parents ». Le sentiment d’incompétence provoque des souffrances et des peurs.

D’autant que si le travail n’est pas fait, cela peut avoir des répercussions sur la vie de l’enfant en classe : punition, mise à l’écart, être toujours plus en difficulté.

Ce que l’on voit ici, c’est qu’au-delà des difficultés rencontrées par les élèves pour faire leur travail, les conséquences sont lourdes aussi pour les familles.

Ce dernier point fera d’ailleurs l’objet du jeu de rôle qui a suivi le temps de réflexion.

Pour les militant·es Quart Monde, cela peut s’expliquer par un manque de moyens, des classes trop chargées, le temps passé à aider les élèves en difficulté (il faut quand même « boucler le programme » !).

Et la militante Quart Monde suggère que le travail demandé doit être suffisamment anticipé, préparé en classe pour que les enfants ne se retrouvent pas dans de telles situations. Car, et cela a été noté dans le premier temps de la rencontre, les parents sont prêts à encourager leur enfant pour qu’il réussisse à faire ses devoirs.

Rencontre du 22 mars 2025

La recherche participative

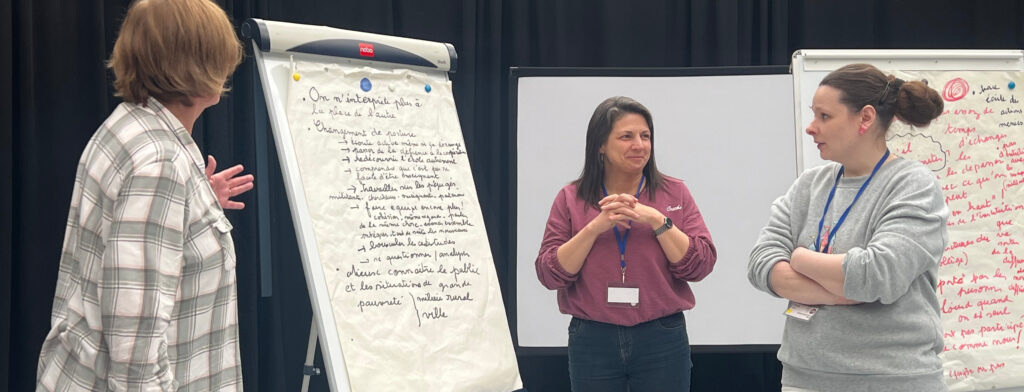

La journée a débuté par la traditionnelle et très attendue activité d’arts plastiques, suivie d’une communication en visio de Bruno Tardieu sur ce qu’est une recherche participative pour ATD Quart Monde (un lien vers la vidéo est disponible ici).

1. Une recherche fondée sur les interactions

La recherche a permis :

- De « belles rencontres » humaines : « on a créé des liens » ; cet avis exprimé avec enthousiasme par deux militantes Quart Monde a été partagé par tou·tes. Elles ont souligné ces belles rencontres avec des enseignant·es qui semblaient a priori éloignées d’elles (« je n’aurais pas cru »). Pour beaucoup, cette recherche a permis d’accepter qu’une même situation soit l’objet d’une multiplicité de points de vue, d’approches et d’interprétations.

- Un changement de regard sur l’école de la part des militant·es Quart Monde avec un passage de la défiance à la coopération : « je ne me comporte plus comme une rebelle vis à vis de l’école » ; l’école a pu être regardée différemment, notamment en comprenant que « ce n’est pas si facile que ça » d’être enseignant·e : « on a un peu plus confiance dans l’école ». Les enseignant·es ont aussi modifié leur regard sur l’école en mesurant l’ampleur de l’injustice très grande faite par cette école aux enfants issus de familles vivant dans la grande pauvreté et des mécanismes d’exclusion.

- Un changement de regard sur la réalité de la grande pauvreté : les enseignant·es ont souligné le changement profond, difficile au début : « on a pris une claque ». Cela a été possible parce que l’expérience douloureuse des militant·es Quart Monde est devenue un savoir d’expérience unique sur l’école que les équipes enseignantes ont reconnu. L’accompagnement des chercheur·es a aussi été un facteur important dans ce changement de regard.

- Une reconnaissance et une valorisation : les militant·es Quart Monde ont témoigné de la force du collectif (ATD Quart Monde et CIPES) dans leur parcours et leur évolution (confiance en soi, prise de parole…) Pour les enseignant·es, il y a chez les militant·es Quart Monde « une force d’avancer toujours ». De leur côté, dans les écoles, les équipes ont souligné l’importance de l’accompagnement des chercheurs dans la valorisation de leur travail. Les équipes accompagnées par l’AGSAS ont témoigné de l’importance du soutien en évoquant la nécessaire solidarité et la reconnaissance de l’engagement. Les militant·es Quart Monde ont témoigné de la force du collectif (ATD Quart Monde et CIPES) dans leur parcours et leur évolution (confiance en soi, prise de parole…). Pour les enseignant·es, il y a chez les militant·es Quart Monde « une force d’avancer toujours ».

De leur côté, dans les écoles, les équipes ont souligné l’importance de l’accompagnement des chercheurs dans la valorisation de leur travail. Les équipes accompagnées par l’AGSAS ont témoigné de l’importance du soutien en évoquant la nécessaire solidarité et la reconnaissance de l’engagement.

2. Ces interactions ont changé les pratiques

La recherche participative CIPES a obligé à prendre du recul sur les pratiques, à les requestionner et parfois à en inventer de nouvelles. Le travail avec les chercheur·es a amené à repenser la relation aux élèves et aux familles ainsi qu’à prendre en compte systématiquement la situation des plus vulnérables. Les enseignant·es ont le sentiment d’avoir construit une posture professionnelle plus efficace fondée sur le questionnement. Ce constat de changement s’est exprimé par l’image du « pas de côté » accompli. Cela a conduit à une vigilance accrue dans les écoles sur les situations de grande pauvreté et sur leur impact sur les apprentissages avec le sentiment de mieux prendre en compte la dimension sociale et l’environnement personnel de l’élève. Ils-elles pensent qu’il faut valoriser les progrès, les prouesses, les « ouvertures » même minimes, les prises de parole de chacun·e de leurs élèves.

Ils-elles ont exercé le droit d’aller observer dans les classes, d’analyser d’autres pratiques, de participer aux entretiens, d’avoir une parole de pairs parmi tou·tes les participant·es à la recherche.

Les comportements des équipes enseignantes ne sont plus tout à fait les mêmes, suite à la prise de conscience de la situation des familles : plus de prudence dans le positionnement et l’interprétation, plus de bienveillance, moins de jugements et un réajustement des priorités. Le fait d’entendre les militant·es Quart Monde a aidé à ce changement de posture, en reconnaissant que « les parents ont leurs raisons ».

Comme les enseignant·es, les militant·es Quart Monde ont fait équipe ; ils-elles ont souligné l’importance des échanges, du soutien, de la solidarité. Ainsi, à la fin de chaque rencontre, comme un rituel, ils et elles se réunissent entre pairs pour un débriefing informel.

3. Échanges de savoirs et besoin de savoir

Il a fallu plusieurs rencontres, des moments d’informations, des données chiffrées pour que la notion de dimensions cachées de la misère fasse sens. C’est à ces conditions que les savoirs douloureux des militant·es Quart Monde ont été reconnus comme légitimes.

C’est d’ailleurs cette méconnaissance qui semble avoir pesé pour certaines écoles ; elles ont regretté de n’avoir pas eu un cadrage de la recherche plus précis, voire plus lisible, et surtout dès le début des travaux.

Pour un certain nombre d’enseignant·es, cette absence de « fil rouge » a laissé ouverts trop de possibles en matière de projets à construire … alors que pour d’autres enseignant·es cette situation ouverte créée par la recherche a été vécue positivement.

De manière générale, tous les groupes ont regretté un manque de communication et d’échanges des savoirs, ce qui a été perçu comme une des limites de la recherche. Augmenter le nombre de rencontres entre les différents acteurs impliqués dans CIPES aurait sans doute favorisé ces échanges de savoirs. Les enseignant·es ont ainsi regretté l’absence de retours sur le travail des chercheur·es et le manque d’échanges entre les écoles.

Les militant·es Quart Monde de leur côté auraient souhaité plus de temps d’échanges avec les enseignant·es et les chercheur·es.

Il en résulte donc une certaine méconnaissance des actions mises en œuvre dans les autres écoles, ce qui limite la réflexion sur la portée générale de certains dispositifs. À leur demande, un outil a été mis à disposition des équipes éducatives pour partager leurs expériences.

4. Une recherche inscrite dans des contextes spécifiques

La recherche CIPES devait nécessairement s’inscrire sur du temps long mais cette question du temps a pesé à divers titres : d’une part parce que la durée du projet a parfois généré lassitude, épuisement, abandon… que l’épidémie de COVID a amplifiés en pesant lourdement sur l’école et sur les familles.

La durée de la recherche s’est accompagnée de changements de personnes dans les équipes (des écoles mais aussi des chercheur·es et de l’équipe de coordination) avec toutes les conséquences habituelles : intégration parfois difficile des nouvelles et nouveaux, déploiement d’énergie pour mobiliser et maintenir l’implication de toute l’équipe.

Paradoxalement, par certains aspects, le temps était parfois trop contraint, eu égard au temps des injonctions de l’école. Il faut beaucoup de temps pour mettre en œuvre des projets et pour en mesurer l’efficience.

Toutes les équipes enseignantes ont manifesté le sentiment d’une institution qui se soucie peu des publics vulnérables et qui valorise peu ses enseignant·es.

Certaines écoles -mais pas toutes- ne se sont pas senties soutenues et valorisées par l’institution, notamment par leur supérieur·e hiérarchique, avec le besoin permanent de devoir se justifier. L’absence de reconnaissance s’est aussi traduite dans la faiblesse ou l’absence des moyens accordés pour mener correctement la recherche.

Journée de présentation de la recherche participative CIPES dans le Morbihan

- Raphaëlle GUILLAUME, enseignante spécialisée intervenante sur les trois écoles,

- Jean-François INISAN, chercheur accompagnateur des écoles,

- Véronique FORTUN-CARILLAT, membre de l’équipe de coordination CIPES.

Cette rencontre a permis de souligner l’importance de valoriser le travail « précieux » des équipes pédagogiques impliquées dans les écoles CIPES et de réfléchir aux moyens de diffuser plus largement les apports et les transformations issues de la recherche participative CIPES.

Un éclairage particulier a été porté sur les écoles rurales du Morbihan, au nombre de 43, qui représentent souvent l’unique établissement scolaire du secteur. Ces écoles accueillent un grand nombre d’enfants issus de familles en situation de grande précarité, ce qui remet en question les représentations habituelles du public accueilli dans les écoles de l’enseignement catholique.

– Les témoignages des militants et militantes Quart Monde sur leur vécu scolaire,

– Le fait de se sentir autorisées et accompagnées pour expérimenter d’autres chemins pédagogiques et éducatifs (la co-intervention, les rencontres avec les parents, etc.).

Temps de formation en visio

Le travail à faire hors la classe : les devoirs

Intervention de Julien Netter

Un travail d’enquête

Après discussion avec l’élève, il s’avère que cette tâche correspond à une indication orale donnée par l’enseignante à la sortie de classe : si l’on on voit ici l’importance de la nécessaire clarté des consignes, le chercheur en fait également une lecture sur les inégalités sociales à l’œuvre dans la manière d’effectuer les devoirs. Les élèves les plus à l’aise savent anticiper ce qui se cache derrière la consigne (des mots à apprendre = une dictée), ils et elles sont en capacité de relier ce travail à une discipline (l’orthographe) et sont suffisamment autonomes pour choisir l’outil adapté pour mener à bien cette tâche (ardoise, cahier de brouillon…)

Alors, le lendemain en classe, le constat est édifiant : la leçon n’a pas été apprise en tant que telle (les notions à acquérir ne sont donc pas identifiées), et la plupart des élèves n’ont pas compris ce qui leur était demandé.

Ce terme désigne une représentation de la circulation entre les trois entités concernées par les devoirs : l’école, la famille, l’aide aux devoirs. Elle fait le lien entre le travail fait dans la classe et celui fait hors la classe, « qui est censé bonifier le premier. » En réalité, ça ne fonctionne que pour les élèves dont les parents sont parfaitement connivents avec les attentes de l’école.

Le constat, en effet, est que nombre de parents sont démunis, pas démissionnaires : ils passent même du temps (surtout les mères) pour aider leurs enfants, mais n’y parviennent pas toujours. Les travaux de Séverine Kakpo[4] montrent que cela peut parfois être contre-productif, les parents proposant un processus didactique complètement différent de celui utilisé en classe.

Par ailleurs, cette aide a une efficacité limitée car en réalité, comme le travail réalisé en classe, elle exige un geste professionnel. Le chercheur fait état de « courants contraires » impactant ce temps des devoirs : les élèves sont épuisé·es, les encadrant·es aussi. Il en résulte que l’objectif se transforme, il s’agit juste de faire en sorte que les devoirs soient vite terminés. Dans les études auxquelles il a assisté, Julien Netter, note deux façons de faire distinctes pour vérifier le travail des élèves : l’enseignant·e effectue une « maraude dans la classe », ou les élèves font la queue devant le bureau pour présenter leur travail.

Ces travaux montrent que les enseignant·es sous-estiment les difficultés que rencontrent les élèves pour réaliser les tâches demandées et partant de là, l’injustice sociale qui se joue alors.

Si l’on supprimait les devoirs, les obstacles précédemment cités seraient ainsi balayés. Mais pour les enseignant·es, les devoirs peuvent constituer un véritable temps d’entraînement. Ils renvoient aussi à une partie du programme.

Pour les parents, qui en général en demandent, cela permet de savoir ce qui se passe en classe.

Quant à la question « Faut-il des devoirs écrits ou des leçons ? », la Circulaire de 1956 portant sur l’interdiction des devoirs écrits ne permet pas de résoudre la notion de leçon à apprendre. Car c’est aussi un exercice complexe.

Avec le renvoi d’une partie du programme vers les devoirs à faire à la maison, donc bien d’une mission qui relève de l’école, se pose aussi la problématique des officines privées qui fleurissent pour proposer une aide aux devoirs payante, donc forcément sélective.

Bibliographie :

Rencontre du 24 janvier 2026 à l’Institut de France

Pour ce faire, un rapport est en cours de rédaction ; il réunira des articles émanant de chacune des catégories d’acteurs impliquées dans le projet. Celui des militants et militantes Quart Monde est d’ores et déjà rédigé. Il a été écrit lors de notre dernière séance de travail, le 23 mai.

Et « comme il faut voir grand » pour donner à connaître les résultats de cette recherche, le samedi 24 janvier 2026, un évènement sera organisé dans un haut lieu de la connaissance : l’Institut de France. On l’appelle aussi la coupole, dans laquelle siègent des académiciens et académiciennes de diverses disciplines.

L’idée est de réunir à cette occasion des chercheur·es, des pédagogues, des enseignant·es, des artistes, toutes sortes de professionnel·les qui, nous l’espérons, donneront ensuite aux travaux de CIPES l’occasion d’être connus, essaimés et surtout utilisés pour que tou·tes les élèves, y compris ceux et celles issu·es de famille en situation de grande pauvreté, aient la possibilité de réussir leur parcours scolaire.

Cette journée, en effet, aura pour objectifs de valoriser la recherche participative, la participation de toutes et tous à la recherche ; rendre compte des actions menées dans les écoles et des travaux réalisés par l’ensemble des catégories d’acteurs (séparément et collectivement) ; marquer symboliquement la fin de la recherche ; convaincre les participant·es de la nécessité de prendre en compte les élèves dont les familles sont en situation de grande pauvreté ; rendre visible (dans la perspective de convaincre) la recherche dans ses enjeux et résultats pour les élèves ; faire bouger les lignes sur la perception et les conséquences de la grande pauvreté à l’école.

L’ambition affichée est que les participant·es repartent avec l’idée que l’école doit et peut faire changer sa relation aux familles en situation de grande pauvreté.

L’organisation de la journée se dessine petit à petit mais il nous paraît nécessaire qu’y prennent place : la possibilité d’oser penser, créer ensemble ; des dispositifs facilitant l’échange avec/entre les participant·es ; la parole des militant·es Quart Monde sous diverses formes ; une prise de parole des équipes enseignantes, de pédagogues en interne de la recherche et de l’extérieur ; une présentation synthétique du rapport ; une personne « grand témoin » pour introduire l’idée de faire un pas de côté ; une personne qui propose son regard extérieur sur la recherche, pour susciter une ouverture…

Patience, donc, et nous dévoilerons davantage de détails à mesure que les choses seront définitivement arrêtées.

Interventions de l’équipe de coordination

- 19/03 – INSPE de Nanterre, journée de formation à la connaissance de la grande pauvreté pour de futur·es enseignant·es.

- 26/03 – INSPE d’Amiens, journée de formation à la connaissance de la grande pauvreté pour de futur·es enseignant·es.

- 29/03 – La relation parents-enseignants, Colloque AFAE Lycée de Charbonnières, Lyon.

- 03/04 – Présentation et rencontre autour du livre « L’égale dignité des invisibles, quand les sans voix parlent de l’école », CAF Ile aux familles, Montpellier.

- 10/04 – Temps de formation en visio pour les bénévoles de l’association Solidarités Nouvelles Logement. Accompagnement aux devoirs des enfants de familles relogées par SNL.

- 05/05 – Perpignan à la demande d’un principal de Collège « Mieux comprendre la grande pauvreté, pour agir avec tous les parents ».

- 13/05 – ENS Lyon, intervention aux entretiens Ferdinand Buisson, qui donnera lieu à une publication d’ici quelques mois.

- 13/05 – Reims, Intervention dans une école élémentaire : « Comment agir en classe, au quotidien, pour la réussite de tous, en particulier des enfants issus des milieux les plus défavorisés ? »

- 16/05 – CFDT Éducation formation recherche à Besançon, journée de formation pour les enseignant·es et personnels d’éducation à la connaissance et compréhension de la grande pauvreté.

- 22/05 – Intervention au Colloque des PEP à de Tournan-en-Brie (77) « Relation école famille comment agir dans l’intérêt de tous les enfants ? »

- 26/05 – Congrès de l’ANCP, Bourg-en-Bresse, intervention lors d’une table ronde de 2h avec Philippe Meirieu, Marie-Aleth Grard et Benoit Falaize. « Révolution, Transformation, Adaptation. Société d’aujourd’hui de nouveaux défis pour l’école ? »

- 05/06 – Snuipp Yonne, Journée de formation pour les enseignant·es. Comment agir en classe, au quotidien, pour la réussite de tous, en particulier des enfants issus des milieux les plus défavorisés ?

- 10/06 – Intervention pour présenter la recherche CIPES lors d’un Événement Éducation mis en place par l’académie des sciences à Lyon. « L’école dont nous rêvons ».

Publications, articles, vidéos

La recherche participative à ATD Quart Monde

Entretien avec Bruno Tardieu

Comment chacun et chacune a vécu cette forme particulière de la recherche, s’y est plus ou moins impliqué·e, quels résultats a-t-elle permis d’élaborer… ?

Avant de se mettre au travail, il était indispensable de faire le point sur ce qu’est une recherche participative, et en particulier lorsqu’elle est menée par ATD Quart Monde.

https://experimentation-cipes-ecoles.fr/nos-capsules-video/

Manifeste L’École dont nous rêvons suivi de l’Abécédaire de l’École

Laure Saint-Raymond (auteur), Académie des sciences (directeur de publication), Les Cinq sur Cinq (illustrateur) janvier 2025, Collection : Les collections du citoyen, Maison d’édition : NANE EDITIONS

https://www.nane-editions.fr/produit/145/9782843682650/si-on-vous-dit-ecole-de-quoi-revez-vous

L’École, entre inégalités et discriminations

Par Claire Berest

https://cafepedagogique.net/2025/05/27/lecole-entre-inegalites-et-discriminations/

https://pur-editions.fr/product/10030/les-discriminations-scolaires

Mobilisation et désorientation des familles populaires

Séverine Kakpo

Éducation et société, 2012 – Presses Universitaires de France

https://shs.cairn.info/les-devoirs-a-la-maison–9782130592273?lang=fr

Dispositif de lutte contre l’échec scolaire ou caisse de résonance des difficultés non résolues au sein de la classe ?

Séverine Kakpo et Julien Netter

Dossier : Connaissances et politiques d’éducation : quelles interactions ? Revue française de pédagogie n° 182, Novembre 213, pages 55 à 70

https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2013-1-page-55?lang=fr

Entre école et famille, l’étape de l’étude

Julien Netter

pages 215 à 236 de l’ouvrage : Aux frontières de l’école, sous la direction de Patrick Rayou. Culture et Société, 2015, Presses universitaires de Vincennes

https://shs.cairn.info/aux-frontieres-de-l-ecole–9782842924508-page-215?lang=fr

Philippe Perrenoud

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

Université de Genève, 2004

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_14.pdf

Patrick Rayou

Presses universitaires de Rennes, coll. « Paideia », 2010

https://journals.openedition.org/lectures/2618

Sous la direction de Dominique Lahanier-Reuter et Frédérique Montandon

Presses universitaires de Bordeaux, 2025/05

– Présentation de l’expérimentation CIPES : méthodologie d’un état des lieux. 211-215

– Représentations des enseignants de la grande pauvreté de certains de leurs élèves 217-231

Alexandre Ployé et Vincent Gevrey : Pauvreté, diversité et éducation inclusive: quelle articulation dans une école de quartier populaire? 233 – 244

Isabelle Bordet et Marie-Odile Galopin : Quand des parents vont en classe, de quelques représentations du lieu classe par des parents en situation de grande précarité 245- 258